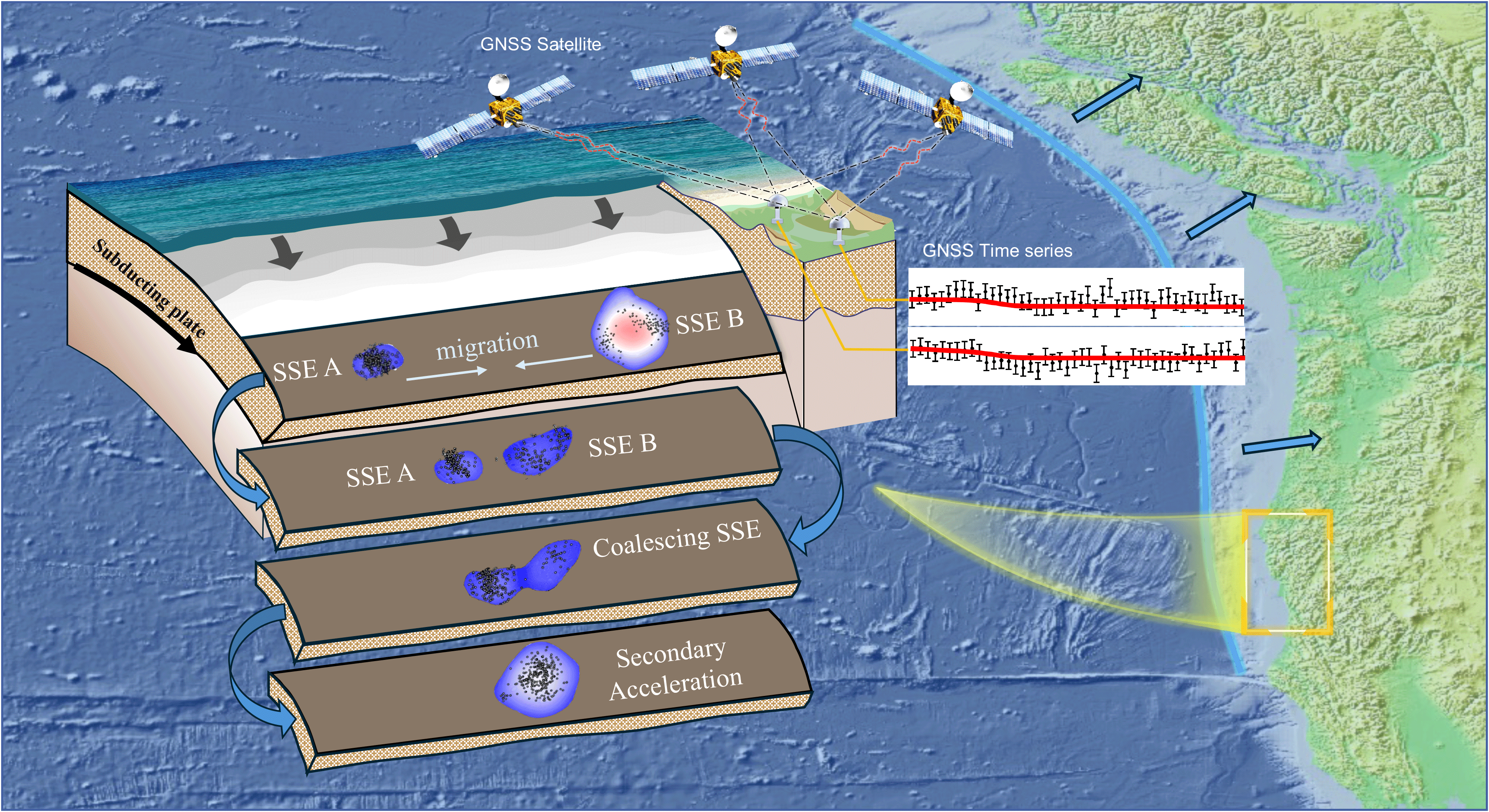

近日,南方科技大学地球与空间科学系陈克杰课题组在Nature Communications发表题为“Secondary acceleration of slip fronts driven by slow slip event coalescence in subduction zones”的研究论文。该研究基于240个全球导航卫星系统(GNSS)测站长达10余年的坐标位置时间序列,通过机器学习信号检测结合地球物理反演与数值模拟,系统揭示了北美卡斯卡迪亚俯冲带(Cascadia Subduction Zone)慢滑移事件(Slow Slip Events)合并过程及其对断层的应力影响,为理解慢滑移在地震周期中的作用提供了新视角。

众所周知,地震预测是全球公认的科学难题。近年来,研究表明俯冲带中的慢滑移事件可能与大地震的时空演化有关,是实现地震预测的潜在先兆信号。所谓“慢滑移”,是指断层在俯冲带深部以十分缓慢的速度滑动的过程。它与普通地震本质相同——都是应力在断层上积累到一定程度后发生释放,区别在于与普通地震释放的方式和时间尺度完全不同。普通地震在几秒至几分钟内释放能量,产生强烈地震波,而慢滑移则可能持续几天、几周甚至几个月,滑动速度比普通地震慢上百万倍,因此难以产生可观测的高频地震波,传统地震仪几乎无法探测它的存在,主要依赖GNSS时间序列开展研究。

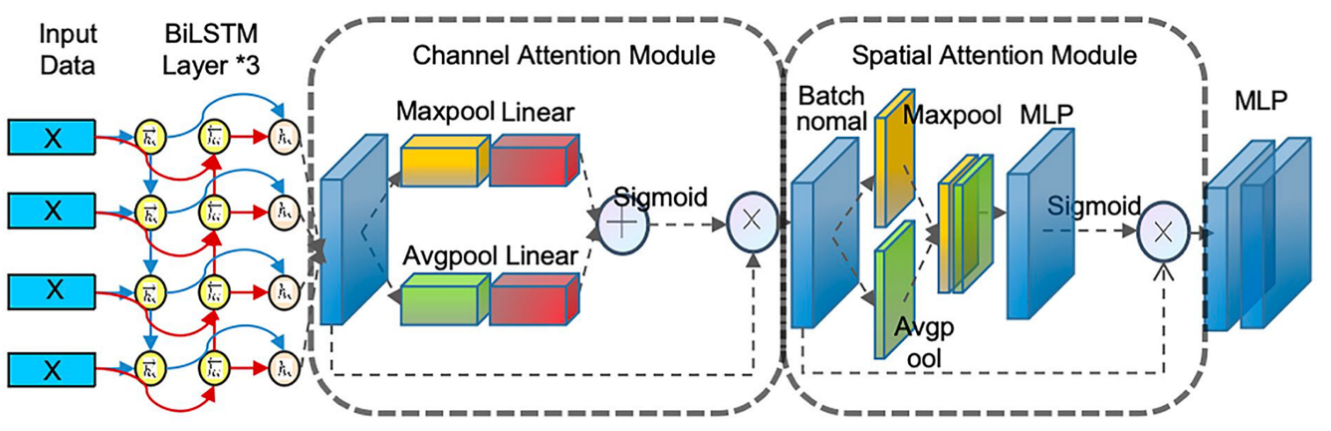

然而,在GNSS时间序列中,慢滑移事件的信号往往被各种构造性与非构造性信号以及噪声所掩盖,识别其并非易事。为此,研究团队构建了深度学习模型(图1),将变分贝叶斯独立成分分析(vbICA)与双向长短期记忆(BiLSTM)融合模型结合,并引入卷积注意力模块(Convolutional Block Attention Module,CBAM),以准确检测GNSS时间序列中的慢滑移事件。

图1.深度学习网络结构示意图。模型由三层堆叠的双向LSTM、通道注意力与空间注意力模块组成,并通过Sigmoid层输出每个数据点的判别概率

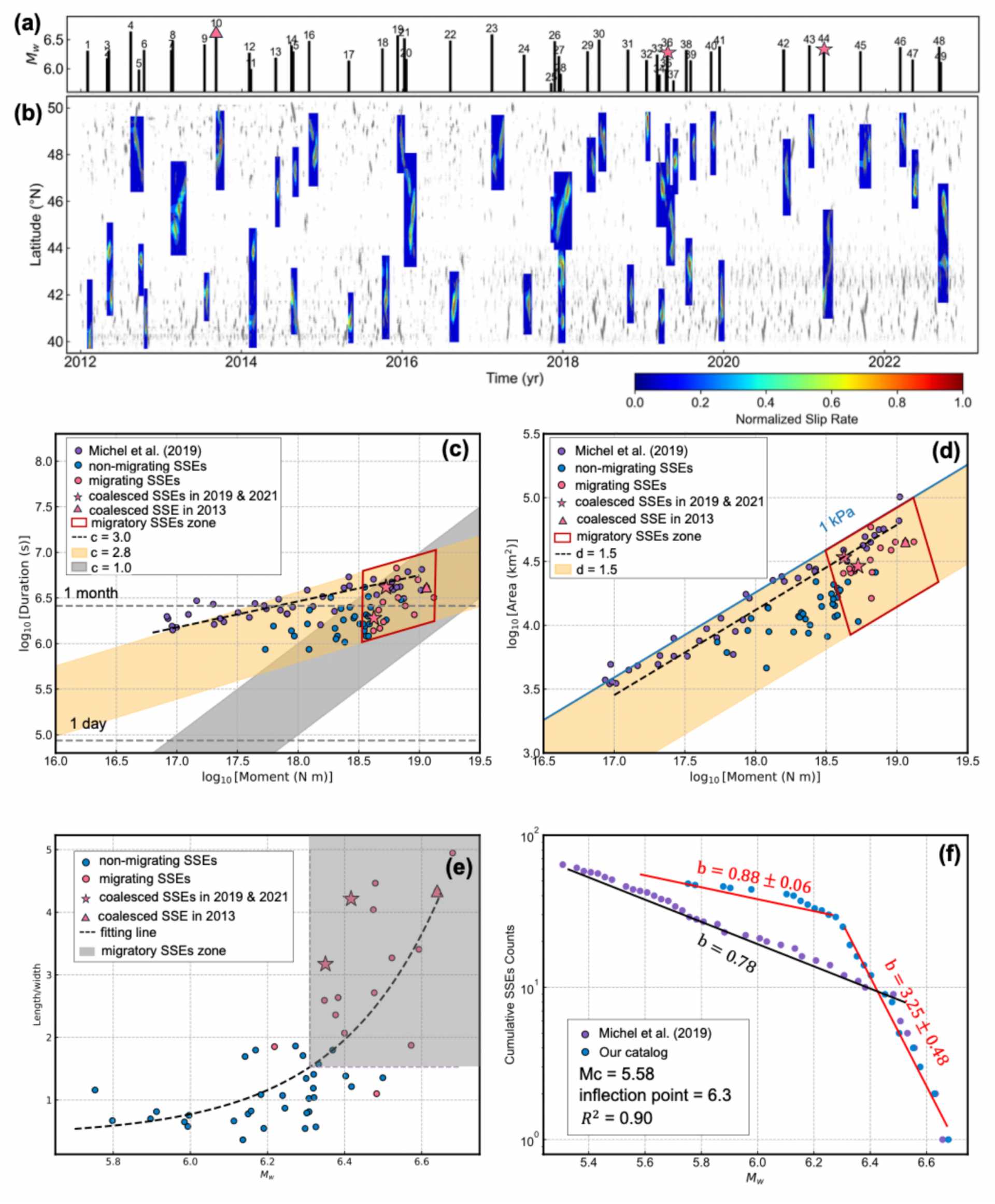

基于该深度学习框架,研究团队于2012至2022年期间,在Cascadia地区共探测到了49次慢滑移。通过运动学反演研究,发现2013、2019和2021年存在3次慢滑移合并事件。其中,2013年慢滑移合并已被前人研究证实,该事件发生在两个慢滑移“加速冲刺”阶段,两者前沿相互碰撞导致滑动速度增加,此现象被认为是大地震的前兆。然而,该表征无法明确是由慢滑移加速阶段的正常行为,还是由前沿合并所导致,更合理的方式是探究慢地震减速阶段的合并过程。本研究进一步发现2019年、2021年的合并现象发生在减速阶段。

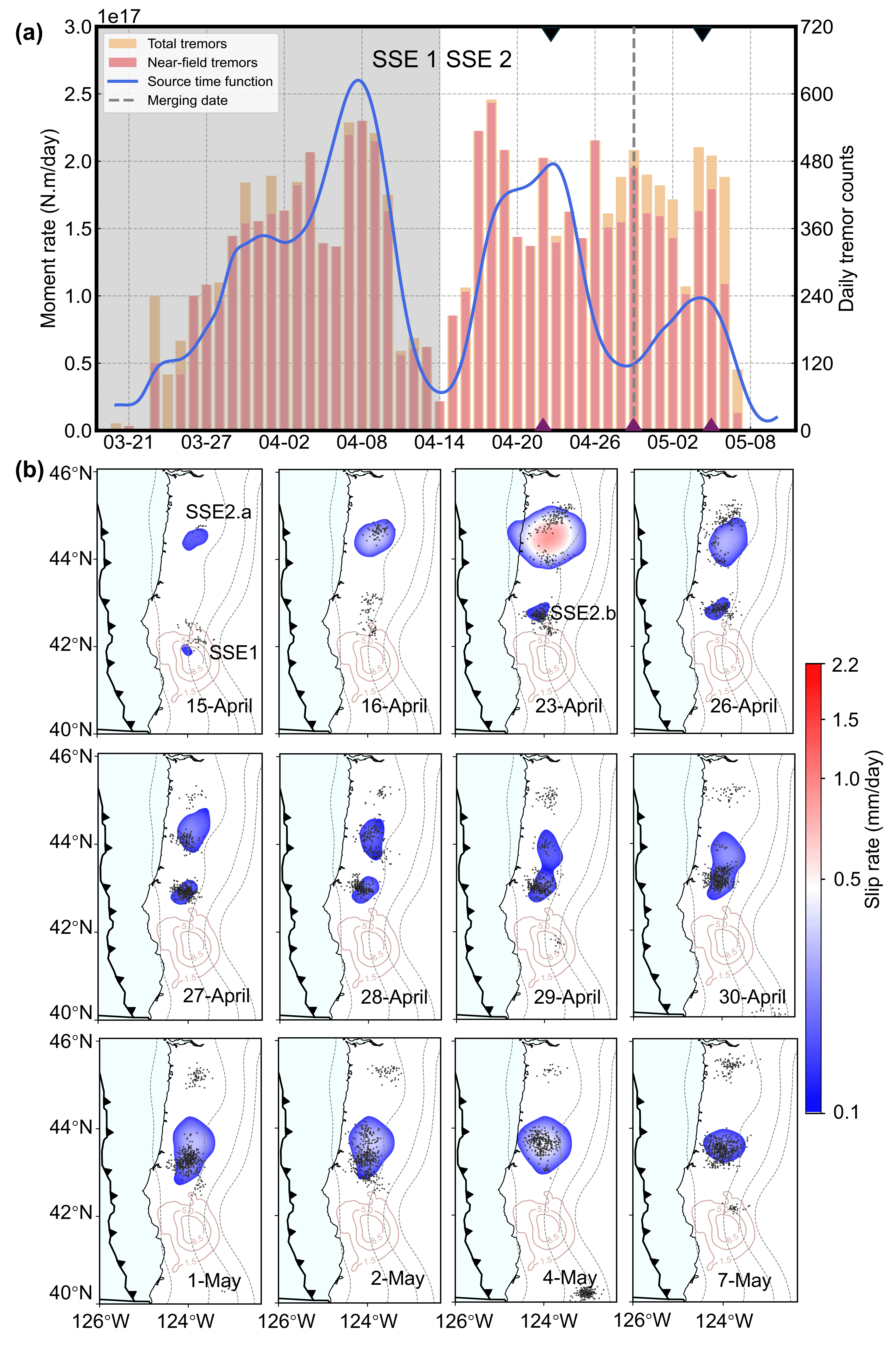

本研究以2021年的合并事件为例(图2)展开详细分析,结果表明该事件分为两个阶段。先由南部区域主导(SSE1),随后演化为包含两个滑移区(a与b)的阶段(SSE2)。在2021年4月29日,两个滑移前沿在减速阶段发生合并,进而触发了二次加速,并在5月4日达到速率峰值,破裂面积显著扩大。同期地震颤动数量增加,且与滑移速率高度相关,表明应力瞬变(约25 kPa)触发了颤动活动。与2013年相比,本研究结果表明即使在衰减阶段,合并也能“逆转”慢地震的减弱趋势。

图2.2021年合并慢地震的地震矩率变化(a)和破裂演化快照(b)

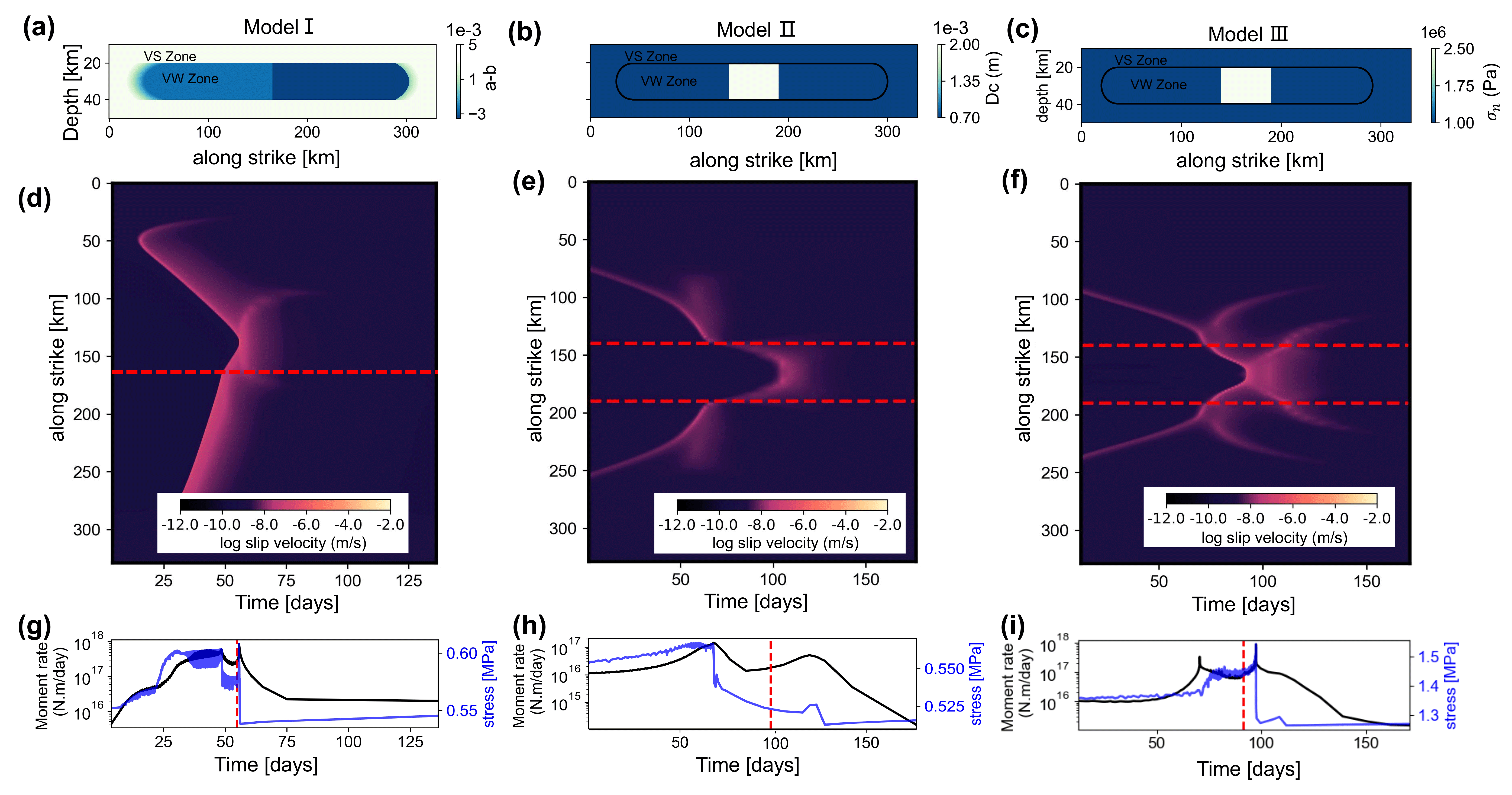

为深入探究慢滑移合并机制,基于QDYN平台,本研究建立了速率-状态摩擦模型,并引入断层界面沿走向的异质性(摩擦参数、特征滑移距离Dc和有效正应力σₙ)进行动力学数值模拟(图3)。模拟结果显示,即使在均匀模型中也会发生合并,但断层异质性会减缓传播速度并制造“障碍区”,从而导致南部区域的合并主要出现在减速阶段。Cascadia地区南部地质条件——例如Siletzia玄武岩体、Klamath山脉沉积物以及高压流体通道,可能是关键驱动因素。模拟结果还表明,二次加速的滞后时间(6-18天)与实测观测高度一致,验证了该机制的合理性。

图3.不同动力学模型对慢滑移减速合并现象的计算结果

本研究进一步将慢滑移分为“迁移型”(矩心位置沿断层方向移动)和“非迁移型”(矩心位置基本停留在原地)两大类(图4),在减速期的合并事件则可被视为迁移型的特殊表现。通过对49次慢滑移观测数值进行统计,可发现迁移型慢地震的持续时间更长、能量释放更大、破裂范围更广,这表明它们在空间上更容易发生相互作用。标度律(scaling law)分析揭示了这种差异的物理根源是因为迁移型慢滑移的能量释放与持续时间关系呈现出不同于非迁移型的幂律特征,其破裂过程更像是一维向前推进,而非二维扩散。这意味着当滑移沿断层传播、遇到结构复杂区或应力不均区域时,更容易出现前缘聚合触发二次加速现象。

同时,研究还发现慢地震的震级—频率分布在Mw≈6.3附近存在明显“拐点”:小于6.3级的事件数量随震级增加缓慢减少,而超过6.3级后,事件数量则骤减,b值从0.88骤升至3.25。该变化与慢地震的“形态”有关,当破裂区域变得细长(长宽比超过1.65)时,事件往往表现出迁移或合并特征。

图4.(a-b)基于深度学习检测的慢地震目录时空分布,(c-f)慢地震的多种动态行为及其相应的标定率

该研究系统揭示了慢滑移可以在减速阶段发生合并与迁移。这种看似温和的深部滑动能够重新加速断层活动并扩大破裂范围,打破了以往对慢地震逐渐衰减直至终止的传统认识。该研究表明,慢地震之间的相互作用并非被动过程,而是可能主动改变断层的应力状态,从而影响未来大地震的触发时机与破裂路径。

陈克杰课题组博士生王集为论文第一作者,陈克杰为论文通讯作者。作者包括陈克杰课题组博士生朱海、博士后胡顺强(现江西师范大学助理研究员)、硕士生夏磊(现华为云研发人员)以及地空系博士生谢军。南科大为论文第一单位。论文合作者还包括法国蔚蓝海岸大学博士后Sylvain Michel、南洋理工大学助理教授Luca Dal Zilio。该研究得到了国家自然科学基金等项目的资助。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-64616-3

https://link.springer.com/article/10.1007/s10291-024-01701-y

---南方科技大学---

地球与空间科学系

供稿:陈克杰课题组

通讯员:黄惠婧

编辑:任奕霏